“亲手送救命恩人上刑场,这到底是什么滋味?算不算背叛?” 这个问题像一块沉重的石头,压在陈诚心头。他从未找到答案盛金证券,也从未真正释怀,在吴石牺牲之后,他的心情低落到了极点。

他签下了兄弟的死刑令,却在暗地里默默守护对方家人整整五十年。听起来是不是很矛盾?听起来是不是很矛盾?但却是真实存在的现实。

故事的开头得从1950年说起,那时,你走在街上打个喷嚏,都可能被当作“共党嫌疑”抓走。保密局的黑轿车半夜像幽灵一样穿梭在大街小巷,铁链声一响,整条街的人都不敢开灯。一旦被点名“通共”,基本就是“人间蒸发”的节奏。

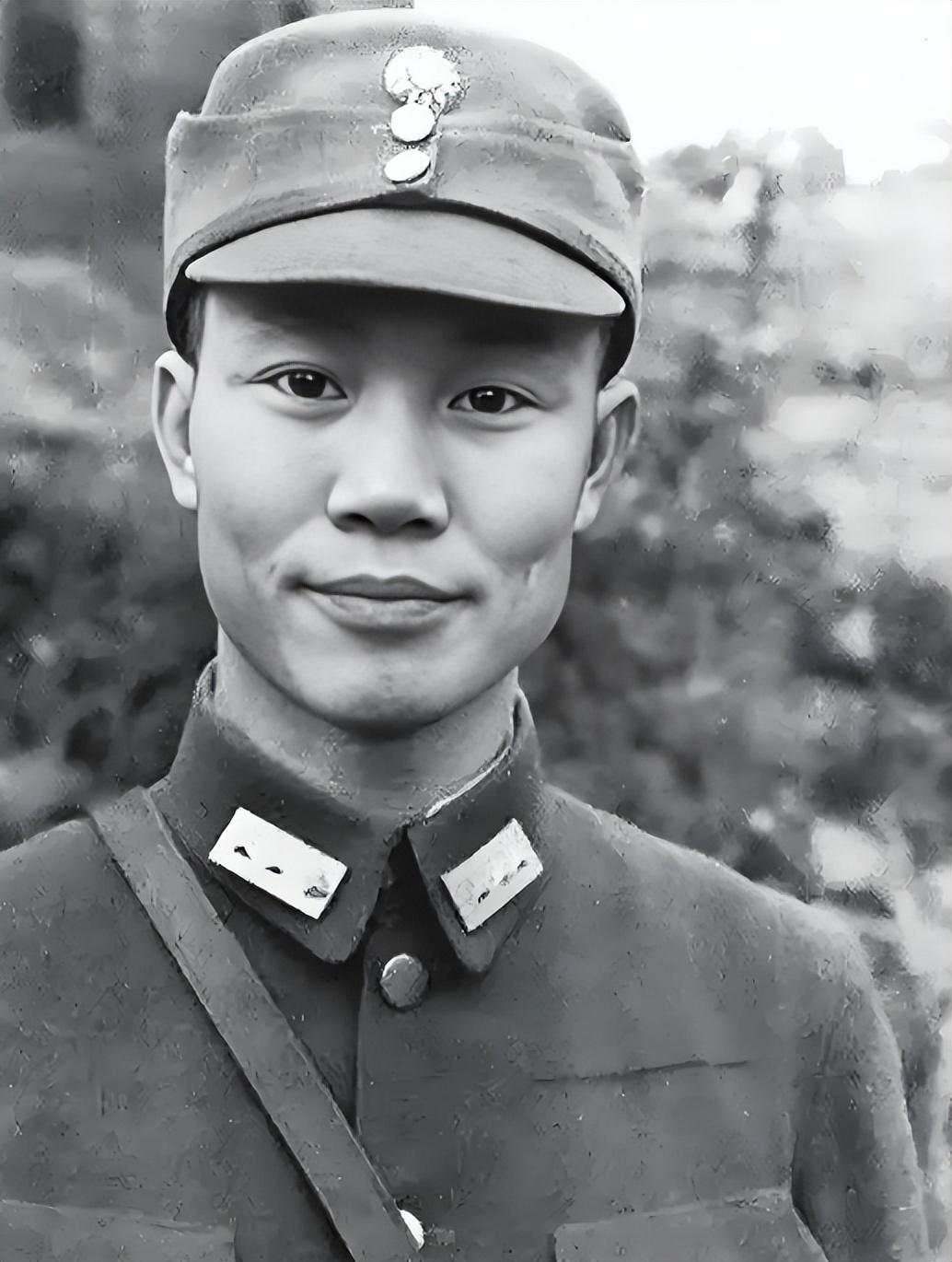

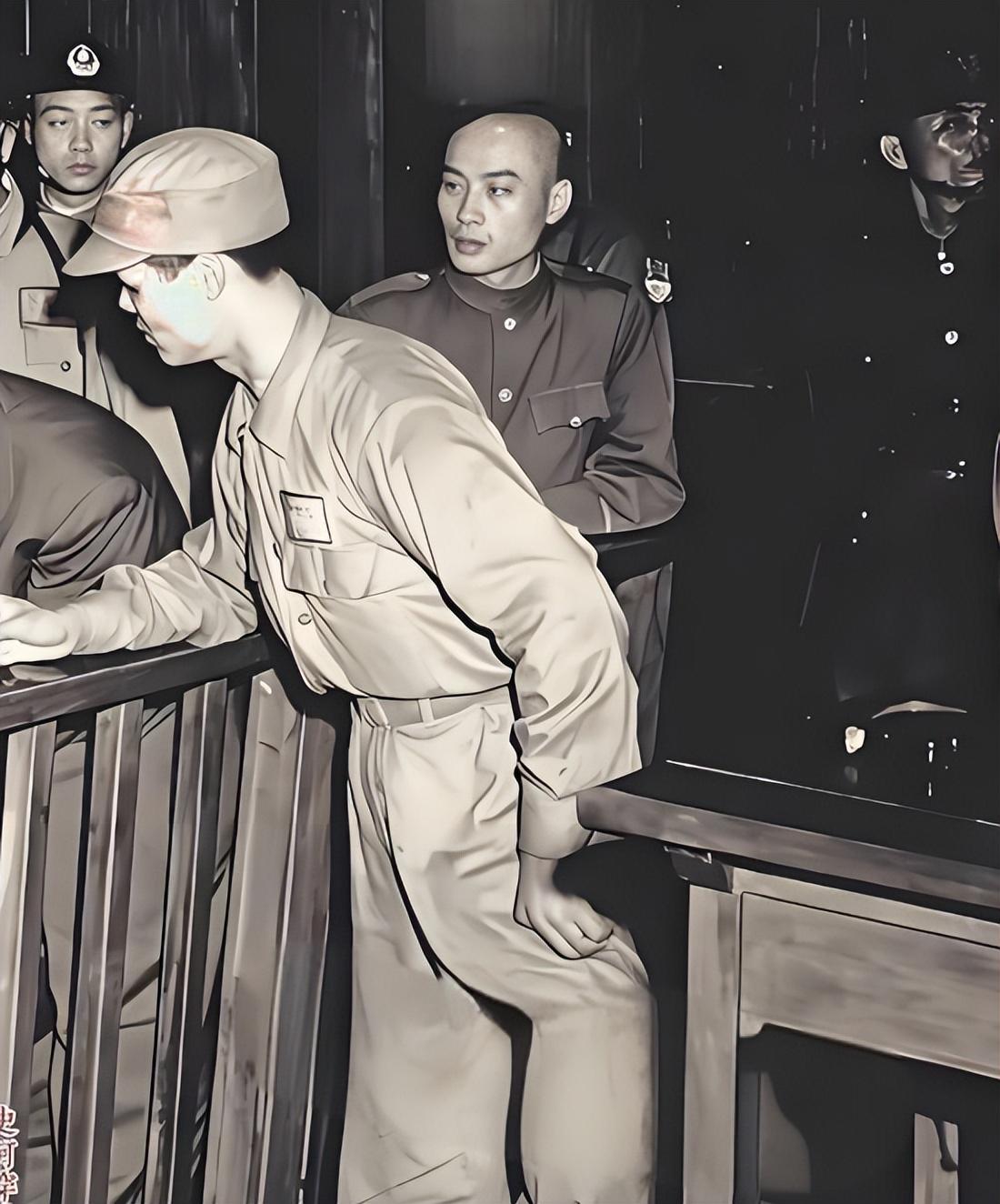

就是在这样的高压氛围下,国民党国防部参谋次长吴石,突然被扣上了“通共”的帽子,而且是证据确凿。蒋介石当时气愤到了极点,老蒋亲自拍板:立刻枪决,不用复核。负责签署这份死刑令的人,不是别人,正是陈诚,当时台湾的二把手,权势滔天。然而,鲜为人知的是,24年前的北伐战场上,是吴石冒着炮火,把重伤濒死的陈诚从尸堆里背出来,硬生生救回了一条命。两人不仅是军校同窗,更是过命的兄弟。

你说讽刺不讽刺?救命恩人转眼成了“叛徒”,昔日兄弟如今要亲手送他上路。

那一晚,陈诚的书房灯亮了一整夜,他不知道该如何做?烟灰缸堆满了烟头,他坐在桌前,手悬在文件上方,迟迟落不下去,陈诚知道一旦签字意味着什么。他知道,只要签了字,吴石就再没活路,可要是不签?更恼火。他自己、家人,甚至整个派系,都可能被连根拔起。在蒋介石划下的那条“政治红线”面前,连他这样的大人物,也不过是一颗随时能被碾碎的棋子。

经过苦苦挣扎,陈诚最终还是签了盛金证券,他根本没有办法。

1950年的3月1日深夜,特务踹开吴石将军家的大门,当着妻儿的面把他带走,声称是要带回去问话。16岁的女儿吴学成,死死抱住7岁的弟弟吴健成,他们只能躲在墙角发抖,根本不知道是发生了什么事情。他们眼睁睁看着父亲被铁链锁走,家里的柜子被砸烂,锅碗瓢盆摔得粉碎,最后连门都被封了,但他们却无可奈何。

一夜之间,吴家天塌了。王碧奎,吴石的妻子,很快也被抓进监狱,对她进行全面的调查。如此一来,吴石将军的两个孩子,很快便无家可归,只能蜷缩在台北火车站的长椅上过夜。为了活命,姐姐吴学成白天给人擦皮鞋,赚几毛钱换一碗稀粥。有次警察嫌她“影响市容”,直接没收了她的鞋油盒。她跪在地上哭着求:“叔叔,这是我弟弟的饭钱…,可结果呢?”换来的却是一脚踹在胸口,现实就是这么残酷。

那段日子,吴家姐弟俩活得像野草,风吹雨打,无人问津,再者也没有人敢去明面上帮助他们。

就在他们快要撑不下去的时候,一双手悄悄伸了过来,正是那个签了死刑令的陈诚。他不敢公开出面,怕引火烧身,但暗地里做了三件关键的事:

第一,陈诚在王碧奎的案卷上亲笔批了“暂缓办理”四个字,又找了个借口说“此人尚有情报价值”,硬是把她从死刑名单里捞了出来。这波操作在当时来看,几乎是拿自己的生命在赌。

第二,陈诚安排心腹盛金证券,每月以“特殊补助”的名义,悄悄给吴家送钱,暗中资助吴家。这笔钱走的是隐蔽账目,连经手人都不知道真实用途。靠着这笔钱,吴学成才勉强供弟弟上了学。

第三, 也是最绝的一招:陈诚让吴家姐弟用自己年轻时用过的化名“陈明德”去报名学校。为什么?因为在那个年代,“陈”字就是护身符。特务一查是“陈家的人”,立马绕道走。就这样,吴健成顺利读完中学,后来还考上了大学。

这些事,陈诚做了整整五十年,却从未对任何人提起。连他最亲近的幕僚都不知道。他白天是冷面高官,晚上却在心里背负着无法言说的愧疚。

而更让人心碎的是,吴石临刑前一天,狱警问他:“要不要见陈诚最后一面?”他沉默片刻,轻轻摇头:“他有他的难处,不用来了。”

就这一句话,像一根刺,扎进陈诚心里一辈子,这种心灵相通,才是真正的情义。他或许以为吴石会恨他,会骂他,可对方却选择了理解。这份理解,比任何指责都更沉重。

直到2000年后,国民党一批尘封几十年的档案解密,那些批文、账本、入学记录才重见天日。吴家人这才知道,原来那个“下令杀父”的人,也是默默养活他们半世纪的恩人。

王碧奎出狱后被监视了整整三十年,直到晚年才恢复自由;吴学成为了给弟弟凑学费,早早辍学进工厂,最后嫁给一个比自己大15岁的退伍老兵,不是因为爱情,只是为了有个落脚的地方。

而陈诚,至死都没公开说过一句“我帮过吴家”。他把这份秘密带进了坟墓,或许陈诚这样做,才是对吴石最好的回应。

有人说他懦弱,不敢对抗强权;也有人说他虚伪,一边杀人一边装好人。但我想说,在那种极端环境下,能做的选择其实非常有限。他没能力阻止枪决,却用尽所有能用的方式,在黑暗里为恩人留下一盏灯。

陈诚的选择,或许不是最勇敢的,但却是最真实的。他没有力挽狂澜,却在力所能及时,悄悄拉了恩人家人一把。这份克制的善意,反而更显珍贵,让人敬佩。

对于此,您怎么看呢?

倍悦网配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。