说起来嘉多网,你可能不会相信,“国防部长这么重要的位置,居然靠一个病床上的电话就定了?事实上,确实是这样的。”

搁现在,怕不是要被网友群嘲“领导一句话,全网背锅侠”。可偏偏在1959年那个风雨飘摇的夏天,这事儿,还真的发生了,不仅如此,这事还成了中国军队脱胎换骨的起点,那么到底是怎么回事呢?

那时候,彭德怀刚被免职,军委上下空气都凝住了。国防部长这个位子,说白了就是军中“定盘星” 谁坐上去,不光掌着枪杆子,更攥着国家命脉,位置是一天都不能空缺。按常理,这种节骨眼上,谁敢轻易开口?说多了怕惹祸,说少了怕被当墙头草。面对这样的情况,可能大多数人干脆闭嘴装哑巴,生怕一个字说错,害怕半辈子功名就打了水漂。

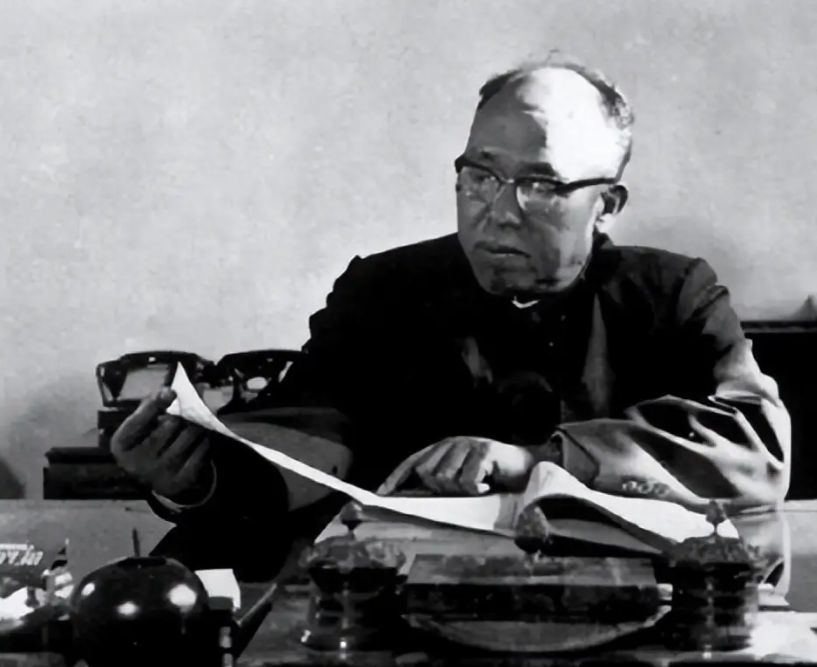

可毛主席偏偏没自己定,而是让彭真拨了个电话,打给躺在北京医院病床上的罗荣桓:“老罗啊,你看谁合适接这个摊子?”

别小看这句轻描淡写的问话,那可是含金量十足,此话怎讲呢?此时刚刚庐山会议刚收场,气氛紧得能拧出水来。问一个没参会、又重病缠身的老将,哪是真求建议?分明是在试胆量!换成任何人,都不敢在这种时候,提建议。

结果,罗荣桓连半秒都没卡壳,直接回了两个字:贺龙。

罗荣桓这话一出,不少人心里“咯噔”一下。为什么?因为这俩人,根本不是一个路数,他们之前没有太多的交集。罗荣桓此前是政工老手,同时也是东北野战军的“定海神针”,做事讲究滴水不漏;贺龙呢?西北出来的硬汉,说话像放炮,带兵靠的是血性、胆气和一股子“天塌下来老子顶着”的狠劲。两人平日连饭局都凑不到一桌,更别提什么私下交情了。

可罗荣桓偏偏就点了他,为什么呢?这不是人情,不是押宝,而是一种近乎冷酷的清醒:军队现在最缺的,不是会写材料的“笔杆子”,而是能扛雷、敢拍板、真能把事干成的“铁脊梁”。

贺龙是谁呀?南昌起义的火种之一,红二方面军的“扛旗人”。当年蒋介石为了拉他过去嘉多网,开出五百万大洋,外加一座兵工厂的天价,他连眼皮都没抬,一句“老子跟共产党走到底”就回绝了,这事情要是换成其他人,能不心动吗。这种人,威望不是靠职位堆出来的,是拿命在战场上一寸寸挣来的,能镇得住局面。

再说国防部长这活儿,真不是挂个名、剪个彩就完事的。你以为就是见见外宾、开开大会?天真了!全军训练怎么抓?装备怎么配?军校怎么建?这些都是日常工作。后勤怎么保?哪一件不是火烧眉毛的硬仗?毛主席要的,不是一个“稳”字当头、只求不出错的老好人,而是一个能在风浪里掌舵、把烂摊子理出头绪的实干家。

贺龙呢,恰恰就是这种人。一来身子骨硬朗,二来精力旺盛,做事干脆利落,从不拖泥带水。罗荣桓心里门儿清:这副重担,就得他来扛!

当然,组织上一开始并没立刻点头。1959年,贺龙只当上了军委副主席,国防部长另有人选,但此时,仍然在考察合适的人选。到了1963年,毛主席亲自拍板,让他主持军委日常工作!

后来上任,贺龙立马“开干”。全军立马掀起“大练兵、大比武”,训练不再是走过场、摆花架子,而是真刀真枪地对抗、实打实地比拼,只有这样才能搞出战力,实力才能慢慢增强。除此之外,他还兼任国防工业委员会主任,亲自带队攻关导弹、战斗机、重型火炮。那时候条件有多苦?图纸是手绘的,零件是手工磨的,连螺丝钉都得精打细算。可就是靠着一股“不信邪、不服输”的劲儿,硬是把新中国国防工业的骨架,从零一点一点搭了起来。

回头看,罗荣桓当年那句“贺龙合适”,简直像开了天眼。他没看谁资历老,没看谁圈子硬,更没看谁跟自己走得近,只问了三个问题:

这人能不能打硬仗?水平如何?

敢不敢在关键时刻扛雷?拍板?敢决策!

心里是不是真信共产党的事业?是不是一路人?

在他眼里,忠诚不是嘴上喊“坚决拥护”,而是国家有难时,能不能第一个站出来、顶上去。这种判断,靠的不是关系网,而是对人性、对历史、对信仰的深刻理解,有了这层思想认知,这才推荐了最合适的人。

有意思的是,当时军委还有另一位重量级人物,他就是叶剑英。叶帅风格截然不同:沉稳如山,心思缜密,擅长战略谋划和军事教育。贺龙往前冲,抓实战、抓落实;叶剑英在后方稳大局、建体系。一动一静,一刚一柔,反而形成了一种奇妙的平衡。罗荣桓推贺龙,不是因为他是“元老中的元老”,而是因为当时的军队,太需要一个能“破局”的人了。

可惜,罗荣桓没能亲眼看到后来的成果。1963年,这位开国元勋因病离世,年仅61岁。但毛主席后来在一次内部谈话中,语气沉重地说了一句:“国家有难,找谁去!”

这句话,表面是问人,实则是致敬,既是对贺龙的肯定,更是对罗荣桓那份识人之明的深深敬意。

你想想,一个躺在病床上的人,一个电话,一句话,居然撬动了整个军队的未来。其实真正的权力,不在职位高低,而在危难时刻能不能扛得住;真正的忠诚,不在口号多响亮,而在行动多扎实。

罗荣桓一辈子没当过国防部长,但他用一句实话,为新中国军队选对了掌舵人。这种格局,这种担当,放在今天,依然让人肃然起敬。

对于此,您怎么看呢?

倍悦网配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。